1978年,我有幸考上“文革”后的第一批硕士研究生,成为王维襄教授的开门弟子,1982年初完成“新疆也格孜卡拉椭圆—S型构造力学成因研究”的学位论文答辩,获得我校首届地质力学专业理学硕士学位。王老师在地质与力学的结合和地质构造力学机理定量解析研究方面做出了创新性成果,1993年获得李四光地质科学奖。王老师在教书育人方面,尤为突出,培养了一批地质与力学相结合的专门人才,得到校内外的高度评价。他治学严谨、为人师表、关爱学生、淡泊名利,为弟子们树立了学习榜样。

1982年初师生合影

前排:王维襄教授及其夫人韩玉英教授

后排:右起分别为作者及师弟陈强、阮怀宁

1982年初,我从北京回到武汉,在地质力学系固体力学教研组先后担任教员和教研组长,主讲210学时力学课程(含理论力学、材料力学、弹性力学、塑性力学、粘性和粘弹性力学、能量原理与有限元法等内容),后来在本校地质力学教研室和构造教研室分别主讲地质力学、构造力学、构造地质学、岩石流变学、实验构造地质学等课程;在美国德克萨斯大学圣安东尼奥校区主讲Structural Geology 和 Structural Geology Laboratory 两门课程。

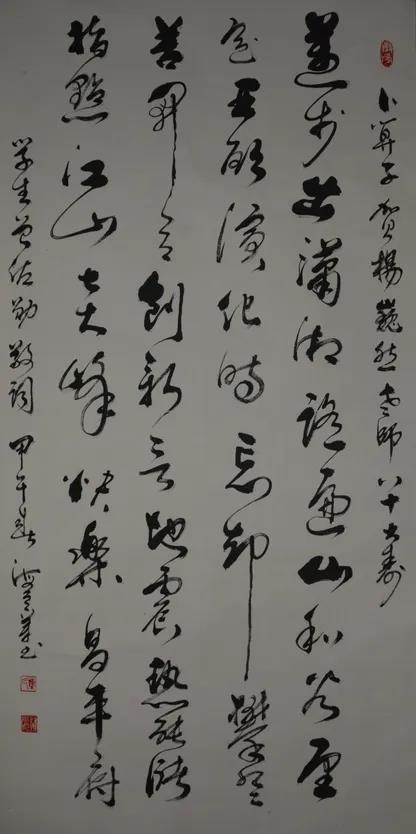

1996年我师从杨巍然教授攻读博士学位,1999年赴奥地利萨尔茨堡大学访问,师从合作培养计划副导师Franz Neubauer教授,2000年10月在中国地质大学完成以“陕甘川邻接区滑脱挤出构造”为题的学位论文答辩,获得构造地质学专业理学博士学位。杨巍然教授思维敏捷、思想活跃、学识渊博,在中国区域大地构造和欧亚地质构造研究、造山带年代学、构造流体、开合构造、地震机理等方面多有建树,在中国地质界和俄罗斯地质界(特别是西伯利亚地质界)享有盛誉。他善于因材施教、充分给予学生自由发展空间,培养了一大批交叉和复合型的构造地质学人才。他关心学生成长,平易近人,与学生做朋友,长期坚持理论与实际相结合,不断探索地质科学奥秘,是学生们永远学习的楷模。对于导师杨巍然教授的主要学术成就,作者曾经借贺寿填词卜算子加以礼赞。

回首自己的研究生阶段学习与研究以及研究生指导工作,深深感谢两位导师的精心培养和长期指导。两位导师的治学精神和教育风格,无形中对自己在科学研究和研究生培养方面发挥了积极作用。

01创新是科学研究的生命

两位导师在研究生培养和科学研究中都强调创新。

王维襄教授自己重视构造型式的力学定量解析研究,获得了几种断裂型式的经典解析理论。其成果受到国内外同行的重视,应邀总结在英国发表。他培养的研究生们在构造、力学以及二者的结合方面都有创新。我的硕士论文在构造方面提出一种新的构造型式(后来在《地质学报》中英文版发表正式定名为“双核型旋扭构造”),并采用粘弹性力学解析理论求得其BURGERS模型的解析解。这在我国地质构造流变学解析研究方面是开拓性的创新成果。这对于本人学术生涯中在岩石流变学方面承担博士点基金、自然科学基金面上项目和重点基金项目的研究,产生了积极作用。

杨巍然教授在造山带构造、裂谷构造、构造年代学、构造流体、地震机理研究等方面取得了丰硕的创新性成果,是“开合”构造的主要倡导者和集大成者,著作等身。他要求学生学位论文在理论上或实际应用上创新,把创新作为师生共同追求的目标。杨巍然教授提出构造年代学和构造流体地球化学两个新方向,并与学生们一起共同去探索。近年来,杨巍然教授还将老子的哲学思想用于开合构造研究,将中华优秀传统文化与现代科学紧密结合起来,开拓新的构造理念。在地大南望山校区八角楼学术报告后明确题词:“科学无止境,关键是创新”。汶川地震后,杨巍然教授及时组织进行地震机理研究,带领我们第二代弟子(作者和李德威)及第三代弟子(王杰和罗文行)等一起创作了“板内地震过程的三层次构造模式”一文,并为此撰写有《南歌子·师生同攻世界难题》:

《南歌子·师生同攻世界难题》

教学同成长,并肩攀陡峰。踏平荆棘几多重,硕博论文花艳、露新容。

闻听汶川震,师生携手冲。另寻蹊径缚苍龙,登顶云中高唱、荡天穹。

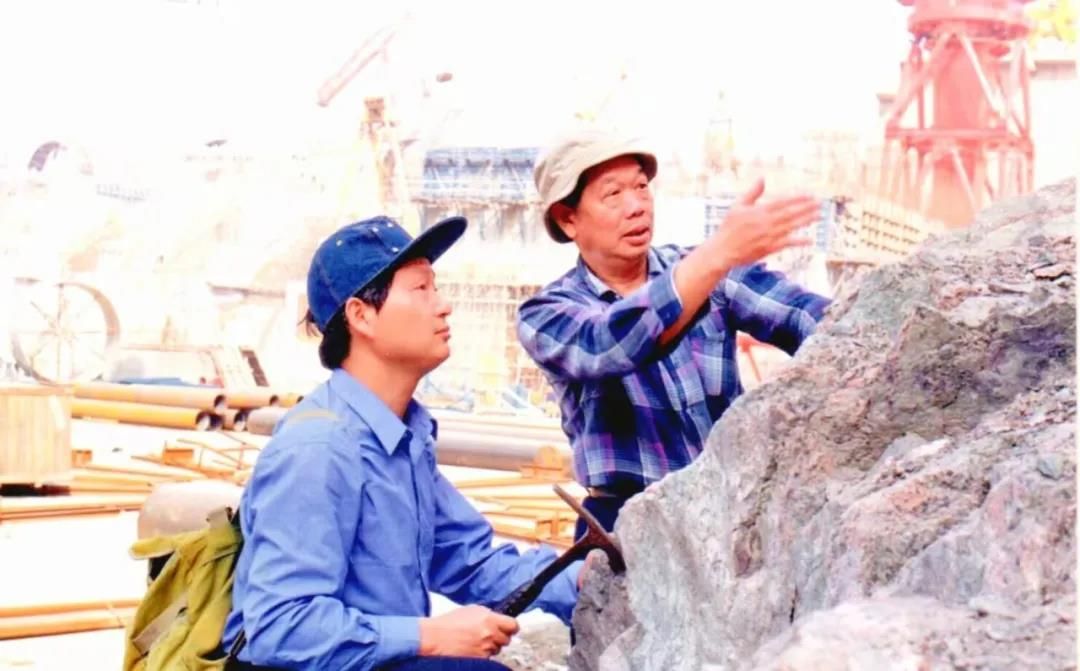

作者与导师杨巍然教授共捧题词合影留念

受到杨巍然教授、王维襄教授两位导师的言传身教,我在研究生培养方面也重视创新思维和创新能力培养,取得较好的效果。弟子们分别在构造微分几何学、岩石有限应变测量、岩石流变学、行星撞击构造、造山带构造、油气田构造、油气田裂缝预测、香肠构造、缝合线构造、区域稳定性、工程场地稳定性、地震前兆监测等方面,做出了一系列创新性成果。

02交叉是科技创新的一条捷径

在科学技术各个分支深入发展的今天,已经走向“合”的新阶段。不同分支科学的结合与交叉,就是新阶段创新的最佳途径。王维襄教授是学数学力学的,他深入力学理论与地质构造结合,取得创新性成果。他的弟子们发扬光大,创造出新的理论和模式。如有的建立了新的旋扭构造粘弹性力学理论;有的建立起横观各向同性滑移线场理论,以及非均质体极限平衡理论,等等。杨巍然教授同样注重学科交叉研究。他将地球物理学、同位素年代学、流体地球化学、遥感地质学等与区域大地构造研究结合起来,取得综合性研究的创新成果。他培养的研究生有的注重力学与区域构造的结合;有的注重地球物理与区域构造的结合;有的注重同位素年代学与区域构造的结合;有的注重流体包裹体与区域构造的结合;有的注重遥感地质与区域构造的结合,取得一系列创新性成果。

在两位导师的影响下,我在研究生培养方面也注意学科交叉。作为构造地质学专业研究生,有的注重与力学的结合;有的注重与地球物理的结合;有的注重与计算机技术的结合;有的注重与数学的结合;有的注重与石油地质的结合;有的注重与工程地质的结合;有的注重与行星科学的结合;有的注重与遥感技术的结合,有的注重与地震学的结合,等等。通过学科交叉研究,研究生们在创新能力培养方面,得到很好的训练,取得可喜的成果,在国内外重要期刊上发表了系列成果。

03基础扎实有利于学科交叉

王维襄教授对于地质与力学交叉型人才的培养,要求既有力学专长,又有地质专长。他招收的研究生一般要求不但地质基础好,而且有较扎实的力学基础。所以他培养的学生既能讲授力学课程,也能讲授地质课程,并能进行两方面的交叉研究。作为王老师的学生,本人既主讲过《固体力学》、《岩石流变学》、《构造力学》,也主讲过《地质力学》、《构造地质学》、《实验构造地质学》等课程。

杨巍然教授的交叉型研究生培养,有时招收的就是非地质学专业(如遥感、计算机、矿产等)学生;有时专门送到同位素年代学专门实验室,或者地球物理专业进行培训和实习。这些方式使得学生打下了更加广泛的基础知识。在交叉和综合研究中能游刃有余。

学习两位导师的经验,本人招收了不同专业背景来源的研究生,除了地质学专业外,还招收了物理学、地球物理学、计算机、地震、遥感、石油、矿产普查勘探等专业背景的学生。同时针对学生需要,分别加强了野外地质调查、有限变形几何学、流变学、数值模拟、物理模拟、石油地质、工程地质、矿产地质、地震地质等方面的培养训练。有的聘请了不同专业的副导师;有的送到国外进行联合培养和专门训练,收到好的效果。

04实践是地质科技创新的源泉

两位导师都要求学生从实际出发,重视第一性资料的收集和研究。1980年,王维襄教授亲自去新疆托里地区考察和指导野外工作;我也参加过杨巍然教授去江西野外对博士生的现场指导。我在自己的研究生指导过程中,尽量到野外参与现场的实际工作,或者室内实验室工作。学生们的许多新思路就是在野外或者实验室实际工作中得到的发现或者获得的启示。如香肠构造应变计和流变计的研究,都是在野外研究和实验室观测的基础上提炼出来的;裂缝预测理论是以油田实际构造为基础进行研究发展的;三维缝合线研究是野外采集的三维缝合线标本为基础进行研究的;造山带构造和盆地构造等的研究都是以野外大量实践和实验室测试和解译的基础上完成的;行星构造的研究是以行星探测计划获得的数据基础上进行分析的结果。离开实践的地质科技创新只能是无源之水、无米之炊。

05定量是地质学发展的趋势

随着科学技术的进步,地质科学正在从定性描述走向定量分析的发展阶段。地质力学和构造地质学也不例外。王维襄教授是运用数学力学理论和方法定量研究地质构造的倡导者和实践者;杨巍然教授是构造年代学的倡导者和实践者。受两位导师的引导,我分别在硕士论文中进行了一种新的旋扭构造的粘弹性力学定量解析和数值计算;在博士论文中运用有限元数值模拟、构造流变计、同位素年代学、滑脱构造曲率计算、GIS空间分析等多种定量技术方法,研究陕甘川临接区滑脱挤出复合造山作用及其与大型-超大型金多金属成矿的关系。

在研究生指导工作中,自觉地加强了定量分析的训练和要求。研究生们在构造定量研究方面取得一系列创新成果。包括新的定量构造流变计、新的岩石有限应变测量方法、非线性主波长理论定量研究、定量计算构造软件包、构造微分几何学理论方法与软件设计、新型流变仪、地电仪的研制、新的裂缝预测方法、不同香肠构造形成机制的定量研究、三维缝合线定量研究、行星表面模式年龄计算研究、天体撞击过程数值模拟、矿产预测定量分析、活动构造和新构造的有限元数值模拟、成矿年代学、地震前兆的定量监测与分析等等。定量研究成为我们科研团队的显著特色。

06因材施教,发挥研究生主体作用

王维襄教授在研究生培养过程中,根据每位学生的特点和兴趣,制定精密的培养方案,宏观控制,定期检查的前提下,尽量发挥学生的主体作用,让他们尽情发挥自己的聪明才智。其效果是往往能做出具有特色的开创性成果。杨巍然教授招收的学生更是来源广泛,各有所长。他根据每个人的专长和特点,与学生商量培养计划,定期督促检查。同时让学生把自己的优势发挥到极致,培养了一大批不同特色的创新型和应用型人才。

学习两位导师的方法,在我自己的研究生培养过程中,也注意学生自身特点,制定不同的培养方案。数学物理力学功底好的学生,朝岩石流变学、构造成因机制、地震隐身衣等理论性强的方向培养;计算机基础好的学生朝构造软件研制或定量构造模拟方向培养;遥感和GIS基础好的朝着成矿信息或地震前兆信息提取与地理信息系统空间分析、行星地质等方面培养;地球物理勘探基础好的朝着盆地构造与油气资源方向、深部构造方向培养;有地球化学基础的学生朝着造山带年代学与地球化学方向、或构造岩浆演化与成矿作用方向培养;等等。根据学生的兴趣开展了显微构造、小构造、区域稳定性、成矿预测、裂缝预测、有限应变测量、构造流变计、地震监测、月球构造、水星构造、金星构造、火星构造等不同方向、不同领域的研究。而这些研究都是以定量分析为主线。

07平易近人,与学生交朋友

两位导师还有一个共同特点就是平易近人,乐于与学生交朋友。他们从来不摆架子。在学术上平等讨论;在学业上,不断督促又尽量提供条件和帮助;在生活上从各方面体现关怀;在事业上长期提供支持与帮助。能成为两位导师的学生是一种幸运。就拿发表文章来说,王维襄教授指导研究生花费很多心血,然而却让学生当独立作者,自己作为推荐者将论文推荐到高水平期刊上发表。我自己的硕士论文的一部分就是由导师推荐到《地质学报》中、英文版上发表的,其中英文版被当年 SCI 收录。杨巍然教授把师生关系当作亲人关系,朋友关系,对于学生有问必答,有求必应。不但帮助解决学术上遇到的问题,还帮助解决思想上、工作上、生活上遇到的困惑。指导研究生发表论文时,自己也往往排在第二甚至最后的位置。王维襄教授业余喜欢书法;杨巍然教授业余喜欢摄影和诗词,他与弟子姜晓伟、郭玉贵及作者等,成为了互相平等交流的诗友。

受到两位导师的言传身教,使我无形中用两位导师的风范对待自己的学生。在业务上严格要求的同时,努力成为学生的朋友。指导学生发表论文也是以学生作为第一作者。学生在出国学习访问、参加国内外学术会议、出国野外考察采样、样品测试等方面,都尽量给与资助。例如,2009年带领自己指导的分别为一、二年级的研究生肖智勇、徐大良和黄定华老师指导的三年级研究生向世民(毕业后到我门下攻读博士学位)赴美国休斯顿参加国际月球与行星科学大会。目前肖智勇已经成为国内顶尖、国际知名的天体撞击研究专家,国家重点基金项目领衔专家,在国家月球和深空探测方面作出了贡献;徐大良在火星冲沟研究方面也在国内做出了开创性工作。又如,资助博士生Adil Saeed Mohammed 10万元人民币回北苏丹野外调研采样和在地大校内做样品测试分析,使其在读期间顺利发表T1论文,被学校评为杰出国际生。学生们在找工作时,或者在工作岗位上遇到问题,也愿意与我探讨。即使他们离开了学校,在节假日路过武汉,也愿意约武汉的师兄弟们与我坐一起交流一下工作和生活情况。

杨巍然教授和王维襄教授在研究生培养方面给本人树立的榜样,在我自己指导研究生过程中发挥了积极作用。以上回顾,供正在指导研究生的年轻老师们参考。

最后,附录为去年仙逝的王维襄教授撰写的一阕悼词,以表哀思。

《江城子·怀念恩师王维襄教授》

乘风驾鹤赴天堂。着新装,亮银霜。万里长空,忽忽白云翔。回首杏园桃李灼,墙内外,共芬芳。

人生难得少年狂。坐寒窗,傲冰霜。独占鳌头,流变创辉煌。奋力开山抡钺斧,追日月,拓新疆。